|

Cette question a fait couler beaucoup

d'encre et on constate que des conceptions différentes

existent actuellement, suite à la dérive du sens

d'origine.

A- définition

classique :

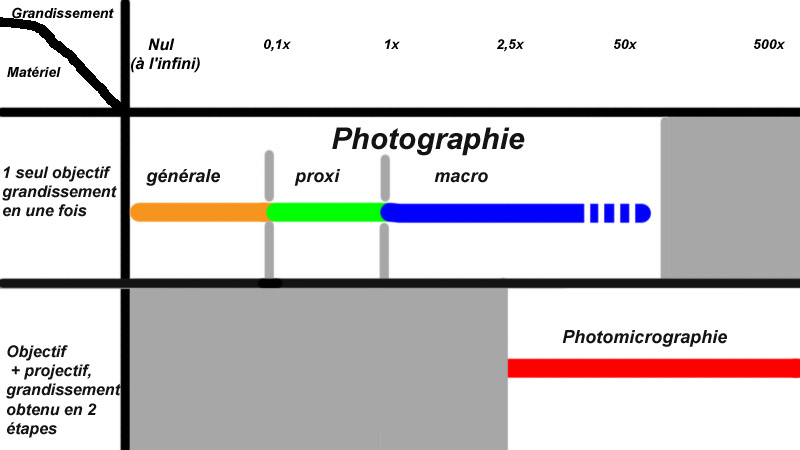

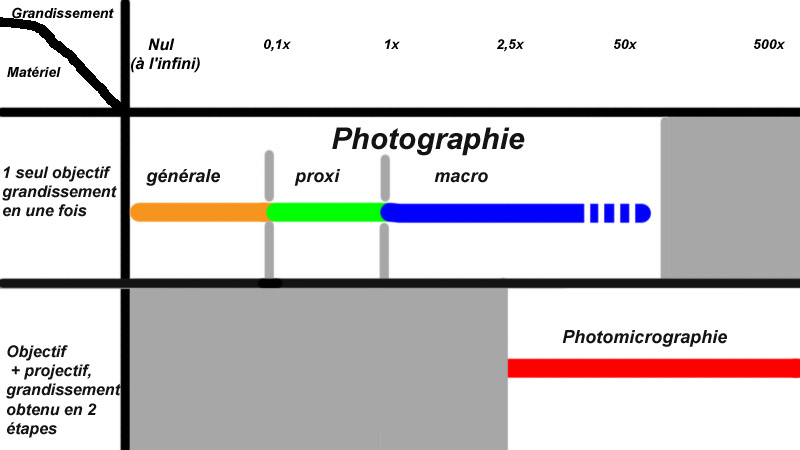

Traditionnellement, la macrophotographie

désigne les images de grandissement supérieur

à 1 (C'est à dire les images pour lesquelles

l'objet est

plus grand sur le film ou le capteur qu'il n'est en

réalité. ) et réalisées

avec une seule

optique grossissante. Il n'y a pas de limite supérieure

fixée, mais en pratique, il est difficile de

dépasser 50x.

Dans ce cadre, la

photo rapprochée ou proxiphotographie

correspond aux images photographiques entre

les portraits et la macro,

i.e.pour 0,1<Grandissement<1

La photomicrographie

est la prise de vues avec

un microscope composé qui comprend 2 optiques qui

participent chacunes au grandissement: objectif et projectif.

La gamme de grandissements va de 2,5x à 500 x (d'un objectif

1x

associé à un projectif 2,5x , jusqu'à

un objectif

100x associé à un projectif 5x).

|

Un problème apparait sur cette figure: la macrophotographie et la photomicrographie partagent une partie de la gamme de grandissements, de 2,5x à 50x comme le montrent ces images réalisées avec les 2 techniques au mème grandissement approximatif

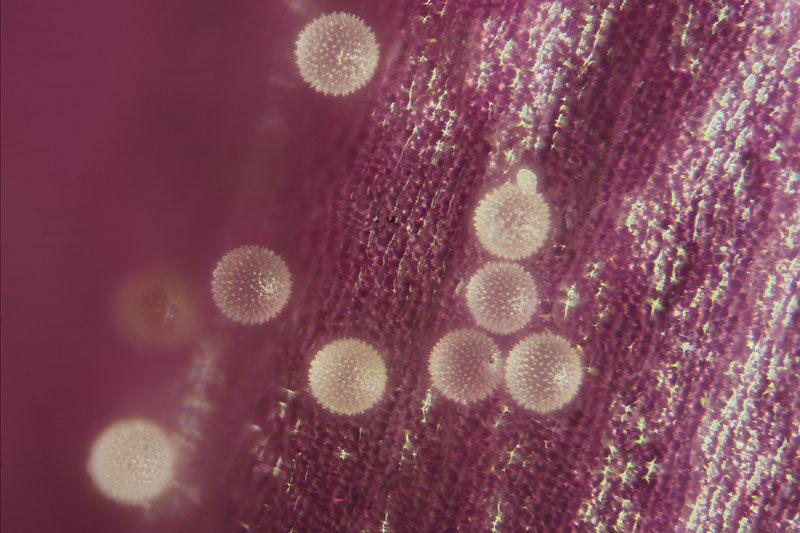

macrophotographie de terrain au grandissement 3x avec l'objectif Canon MPE65 et l'éclairage d'un flasch latéral à gauche (éclairage épiscopique) |

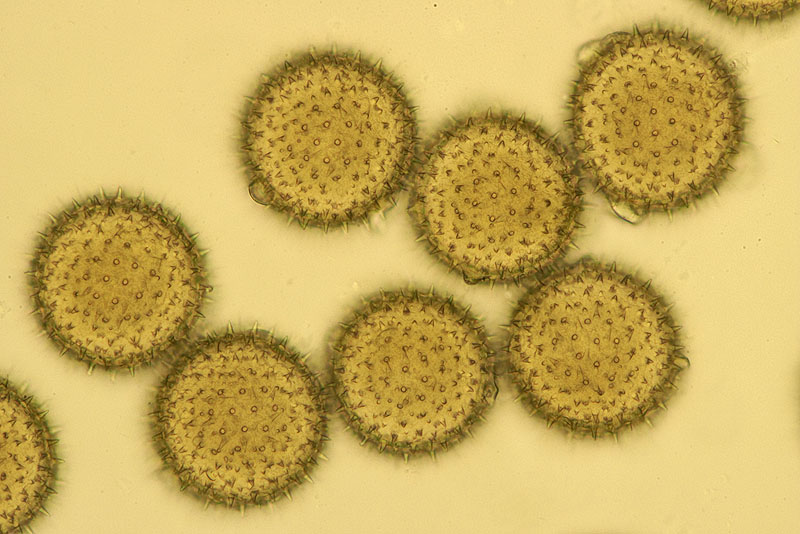

photomicrographie du mème sujet au microscope composé à 2,5x (microscope Olympus BHS, objectif 1x; projectif 2,5x) et éclairage par transparence (éclairage diascopique ) |

Ces 2 images se distinguent

facilement par le mode d'éclairage.La vue macro est

éclairée par dessus alors que la vue micro est

éclairée par transparence. En effet, le

microscope est souvent utilisé en diascopie (c’est

le cas en

biologie) mais il y a des appareils aussi pour

l’épiscopie (microscopes

métallographiques) . La macro des

photographes est généralement en

épiscopie, mais il est possible de réaliser des

images macro en

diascopie avec du matériel adapté...

Des précisions sont donc nécessaires, d'autant

que le mot macrophotographie a vu son sens dériver par

rapport à ce sens classique.

B- Evolution de la

définition de la macrophoto et problème de la

référence au capteur

1) Si dans les années 50, le terme de macro correspondait

bien

à un grandissement supérieur à 1, il a

été très galvaudé par les

pratiquants, déja à la fin de l'ère de

l'argentique. En fait il désigne actuellement le plus

souvent dans les

textes pour le grand public la proxiphotographie ...

Il faut avouer que ce sont surtout les scientifiques, les naturalistes

en particulier qui pratiquent cette vraie macro. Les sujets commes les

fleurs abordés le plus souvent par le grand public sont de

plus grande taille et nécessitent moins de

matériel spécifique.

On retrouve cette

évolution dans les livres consacrés au sujet:

j'ai comparé les définitions retenues par

différents auteurs à partir de la biblio que j'ai

mise en ligne il y a quelques temps à

cette adresse:

Les premiers, Pizon

(1949) et Perelli(1964)

suivent la définition classique, macrophotographie =

enregistrement photographique sous un rapport d'agrandssement

égal ou supérieur à un. Ils incluent

dans leurs livres la photomicrographie définie comme

l'enregistrement photographique obtenu avec le microscope

composé. Pour eux, "les deux techniques diffèrent

entre elles par le système optique adopté" .

c'est mon premier schéma, la vision "classique".

Pilorgé

(1972) utilise le terme "photomacrographie" et, après avoir

rappelé les débats déja

présents à l'époque, fixe ses limites

par les tailles de sujets allant de 240x360mm à 6x9mm, donc

par les rapports de 0,1x à 4x

Durand

(1982) entérine cet élargissement du domaine

macro. Il définit bien proxiphotographie de 0,1x

à 1x de la macrophotographie au dela de 1x et la

"microphotographie" (SIC) qui fait intervenir le microscope. Mais alors

que le préfixe MACRO est en rouge sur sa couverture, il

écrit "nous traiterons de la photomacrographie, mais

également de la proxiphotographie qui en est

inséparable".

Cogne (1986)

a la mème vision de la macro étendue à

la photographie rapprochée car il fait bien remarquer

"aujourd'hui, les fabriquant n'hésitent plus à

qualifier de macro des objectifs qui ne dépassent pas le

rapport 1:5"

Après cet élargissement du domaine dans les

années 70-80, Martin

et Loaec (2002) ne se donnent pas la peine d'un

définition précise de la macro "Tout sujet de

petite taille entre dans sa définition". ils citent

mème "batraciens, lézards et autre serpents"

comme des sujets macro! Mais ils soulignent aussi l'extraordinaire

évolution technique du matériel photo en fin de

XXe siècle et ils vont aussi dans leur livre du

coté des forts rapports en abordant la microphotographie au

microscope optique et mème au MEB! ils ont toutefois

borné la macro en introduction "s'étend

jusqu'à des facteurs de grandissement" ... "de l'ordre de 20

ou 30 fois..."

Dans le dernier titre en date, Wurmser

(2009) ne s'embarasse pas de technique "la macrophotographie est une

discipline de la photographie consistant à montrer en grand

des sujets qui ne le sont pas à la base"

A noter en complément, les auteurs du dictionnaire larousse

en ligne (consultation aout 2014) ne sont pas très

inspirés, ni très précis dans leurs

définitions:

photomacrographie

"photographie d'un très petit sujet effectuée

à une échelle voisine,

légèrement inférieure ou

supérieure à l'unité de grandissement"

Tout est dans le "lègèrement". A prendre pour un

facteur 5 ou 10?

Selon une norme DIN dont je n'ai pu retrouver la

date de création, ni si elle était encore en

valeur, la

"makrofotografie" s'étendrait entre les rapports

1:10 et

10:1 . En commençant à 0,1x, cela suit

l'extension de la

macro à la proxiphotographie au sens des années

1950.

Enfin j'ai

consulté les définitions

données dans le livre le plus récent

sur la macro du paléontologue

italien Enrico Savazzi "Digital photography for science" (2011) dont

le sous titre est:"close-up photography, macrophotography and

photomacrography"

il définit donc 3 catégories qui correspondent

à autant de chapitres de présentation de

matériel:

- le close up de 1:20 à 1:2 donc proche de la proxi

-

la macrophotography de 1:2 à 1:1, domaine des objectifs

macro de type

micro nikkor de 60, 105 et 200mm qui s'utilisent aussi facilement qu'un

objectif classique

- et la photomacrography de 1:1 à 30 ou 40:1, domaine plus

technique pratiqué en labo.A retenir donc dans les usages

actuels, le terme "macro" englobe la proxiphotographie .

|

|

2) Une difficulté

de la

définition classique est son lien via la notion de

grandissement à un format de

film, le fameux 24x36mm. Or cette référence s'est

fortement estompée. A l'ère du

numérique,

les capteurs sont de taille variable et mème si le format

24x36 est revenu pour permettre aux utilisateurs de

péréniser un parc d'objectifs anciens, ils sont

le plus souvent

maintenant très petits. Par ailleurs,

l’observation des photos ne se fait plus

exclusivement sur

papier , mais souvent sur écran et ces supports peuvent

avoir

une taille très variable de quelques cm pour un smartphone

à 1m voire plus pour un téléviseur. Il

faut donc

tenir compte de l’agrandissement

entre le sujet et le support d’affichage dans la

définition...

Pour cela le plus simple est de partir du champ photographié

pour définitir la macro. Et il faut s'affranchir de

la

distinction liée au type d'outils puisque les

différentes catégories d'outils permettent des

images comparables.

C-

définitions

retenues pour ce

travail

A

partir des anciennes

références en 24x36, on

peut se fixer une taille de sujet

photographié sur le premier plan net de l'image ou sur le

plan "principal" en cas de multifocalisation.

Il n'y a pas de difficulté pour le domaine de la proxi dont

les sujets vont donc de

36cm à 36mm de largeur.

La macro au sens strict commence donc avec des sujets de 36mm de

largeur.

Elle n'a pas de limite opposée définie.

Car ou commence vraiment le domaine correspondant à

l’usage d’un microscope

composé ?! Il existe des optiques de microscope 1x

pour observer au microscope un champ à

partir de 18mm de diamètre, mais l'objectif faible courant

est un 4x un champ observé ou photographié de

l'ordre de 4mm .

Toutefois, l'évolution de la pratique montre des images en

épiscopie avec des champs réduits à un

milimètre.

On peut donc

proposer comme limite le rapport de grandissement 36x

donc un champ de 1mm.

La macrophotographie

au sens strict correspond

donc à des sujets de 36mm

à 1mm

Le

champ de 1cm qui correspond

à peu près au maximum de grandissement du medical

Nikkor 200mm, me semble une limite pour le travail

à main levée sur le terrain. Au dela, on entre

dans la macro de labo avec un banc optique stable . Je

propose donc aussi de

séparer

2 domaines de part et d’autre du grandissement de 3x = 12mm

de

champ.

Cela distingue la macro encore possible sur le terrain de la

macro obligatoirement réalisée en labo ou

macro-micro! car elle peut utiliser le microscope composé (

en particulier les modèles épiscopiques ou les

microscopes photographiques de faible grandissement appelés

"macroscopes" ). Il faut noter que la faible profondeur de champ

liée aux grandissements ed super macro, imposent en pratique

la

technique de la zedification dans ce domaine.

Faire commencer le domaine de la microscopie à 1mm de champ n'est pas incohérent avec d'autres définitions basées sur des détails résolus supérieurs à ceux distinguables à l'oeil nu. Mème si selon les techniques employées, la macrophotographie permet déja un peu de visualiser des détails difficilement visibles à l'oeil nu comme des cellules d'organes végétaux ou des grosses diatomées circulaires dans des argiles à diatomées...

Nous

avons eu une

discussion sur le forum "le naturaliste", ou

l'idée que la macro actuelle était souvent la

proxi a été rappellée et

d'autre part les

définitions de Savazzi élargissant le domaine de

la macro

m'ont convaincu de donner un sens large à macro qui englobe

la

proxiphotographie. Mais

je préfère garder la limite classique proxi/macro

au sens strict à 1x donc 36mm de champ.

Je place aussi une

nouvelle catégorie supermacro qui correspond en fait au

dépassement des

possibilités des objectifs encore utilisables sur le terrain

comme un

medical Nikkor 200mm ou un Canon MPE65.

Le tableau suivant est donc proposé pour intègrer la polysémie du terme macro avec son sens grand public, et pour insister sur la limite à 3x qui me semble correspondre au maximum de grandissement possible en général sur le terrain.

|

Pour terminer, il faut bien reconnaitre que si des définitions précises sont nécessaires pour parler des mèmes choses, en pratique, le macrophotographe (en particulier s'il est naturaliste) ne se limitera pas au domaine de la macrophotographie et illustrera son sujet aussi en photo rapprochée et en photomicrographie!

Voici la palette dans le domaine "macro":

| macro

grand public, close up (proxiphotographie ) (0,6x , Nikon et 105mm microNikkor)  fleur de mauve (Malva sylvestris ) |

macrophotographie

(2x , Canon et MPE-65mm)  détail

pistil et étamines

|

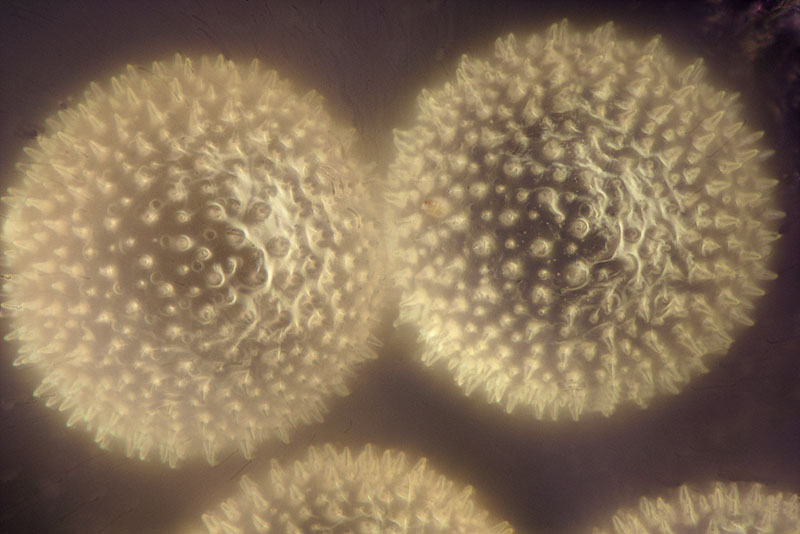

supermacrophotographie

(18x, Sony Nex7, LT Olympus BH2 et objectif Mitutoyo 20X )  pollen sur

pétale

|

et avec un champ encore plus limité, et l'usage du microscope composé, voici des exemples dans le domaine micro, disputé avec la supermacro...

| Photomicrographie

"classique" (zedifiée toutefois) (50x, objectif Olympus 20x et projectif 2,5x sur BH2)  pollen de mauve en diascopie |

Photomicrographie

épiscopique zedifiée (100x,objectif Olympus 40x et projectif 2,5x sur BH2M)  pollen de mauve au microscope épiscopique en fond noir |

Liens :

Ma

bibliographie proxi et macrophotographie